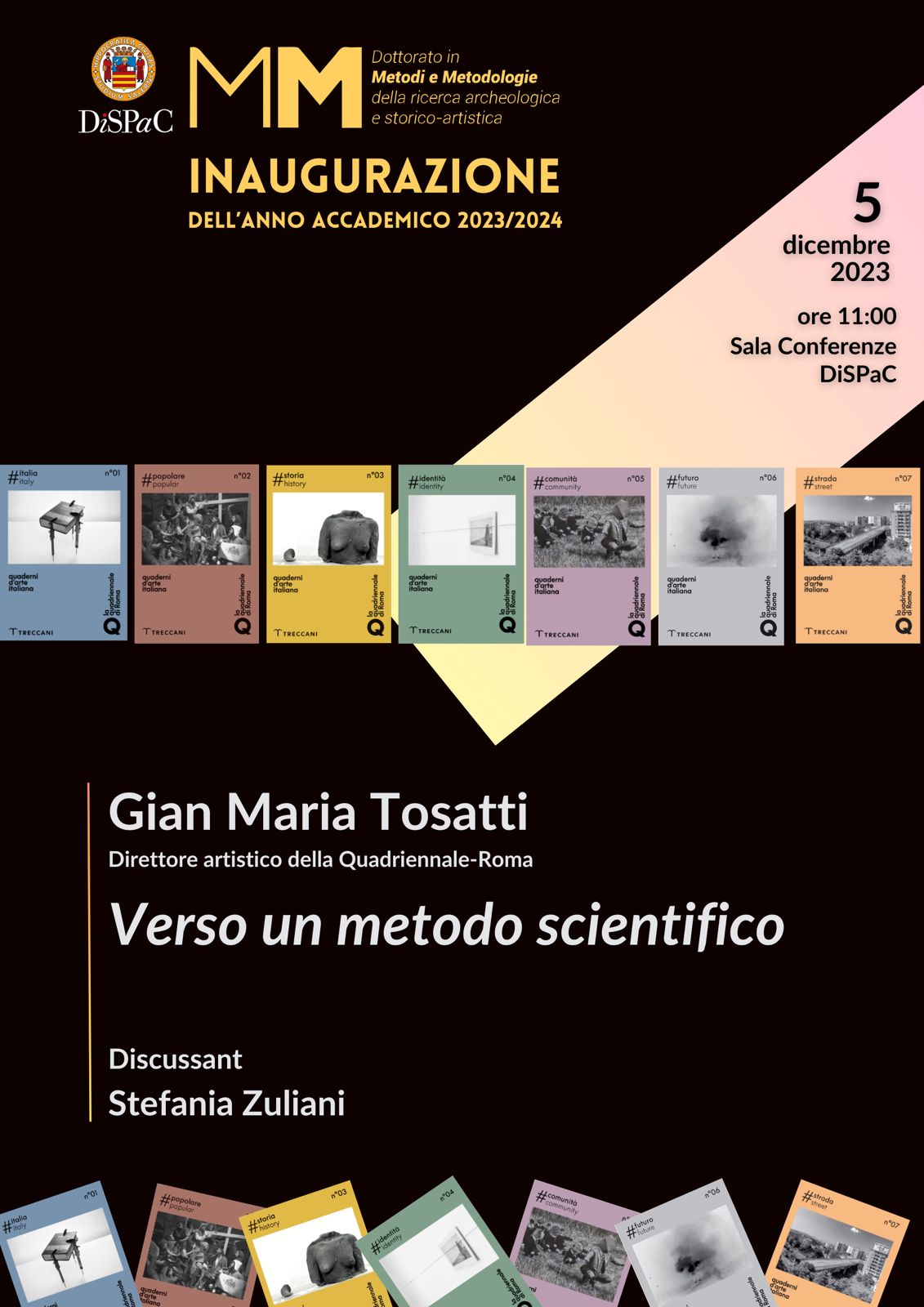

Inaugurazione Anno Accademico 2023 2024

Verso un metodo scientifico

Martedì 5 dicembre 2023 h 11.00-13.00, Sala Conferenze Dispac

Gian Maria Tosatti, Direttore artistico della Quadriennale-Roma

Discussant Stefania Zuliani

1 CFU

Nata nel 1927 a Roma con lo scopo di promuovere l’arte italiana contemporanea, la Quadriennale ha nel corso degli anni modificato il suo profilo istituzionale e la sua sede senza mai venir meno all’esigenza di documentare, secondo metodologie diverse, il presente della ricerca artistica in Italia. Gian Maria Tosatti, fra i protagonisti della scena artistica internazionale, nel 2022 è stato nominato direttore artistico di questa prestigiosa istituzione, di cui ha orientato i percorsi privilegiando decisamente lo spazio della ricerca e il confronto critico tra generazioni, con particolare attenzione agli accadimenti e alle proposte del XXI secolo. Il seminario sarà l’occasione di presentare e discutere le fasi e i primi risultati di questo ambizioso progetto.

Gian Maria Tosatti (Roma, 1980) è un artista visivo italiano. I suoi progetti sono indagini a lungo termine su temi legati al concetto di identità, sia sul piano politico che spirituale. Il suo lavoro consiste principalmente in grandi installazioni site specific concepite per interi edifici o aree urbane. La sua pratica coinvolge spesso le comunità connesse ai luoghi in cui le opere prendono corpo. Tosatti è anche un giornalista e scrittore. Collabora con il “Corriere della Sera” e con la rivista “Opera Viva”. Scrive saggi sull’arte e la politica. È stato protagonista del Padiglione Italia alla 59. Esposizione internazionale d’arte della Biennale di Venezia. La mostra, Storia della Notte e Destino delle Comete, curata da Eugenio Viola, è stata la prima esposizione monografica proposta dal Padiglione Italia.

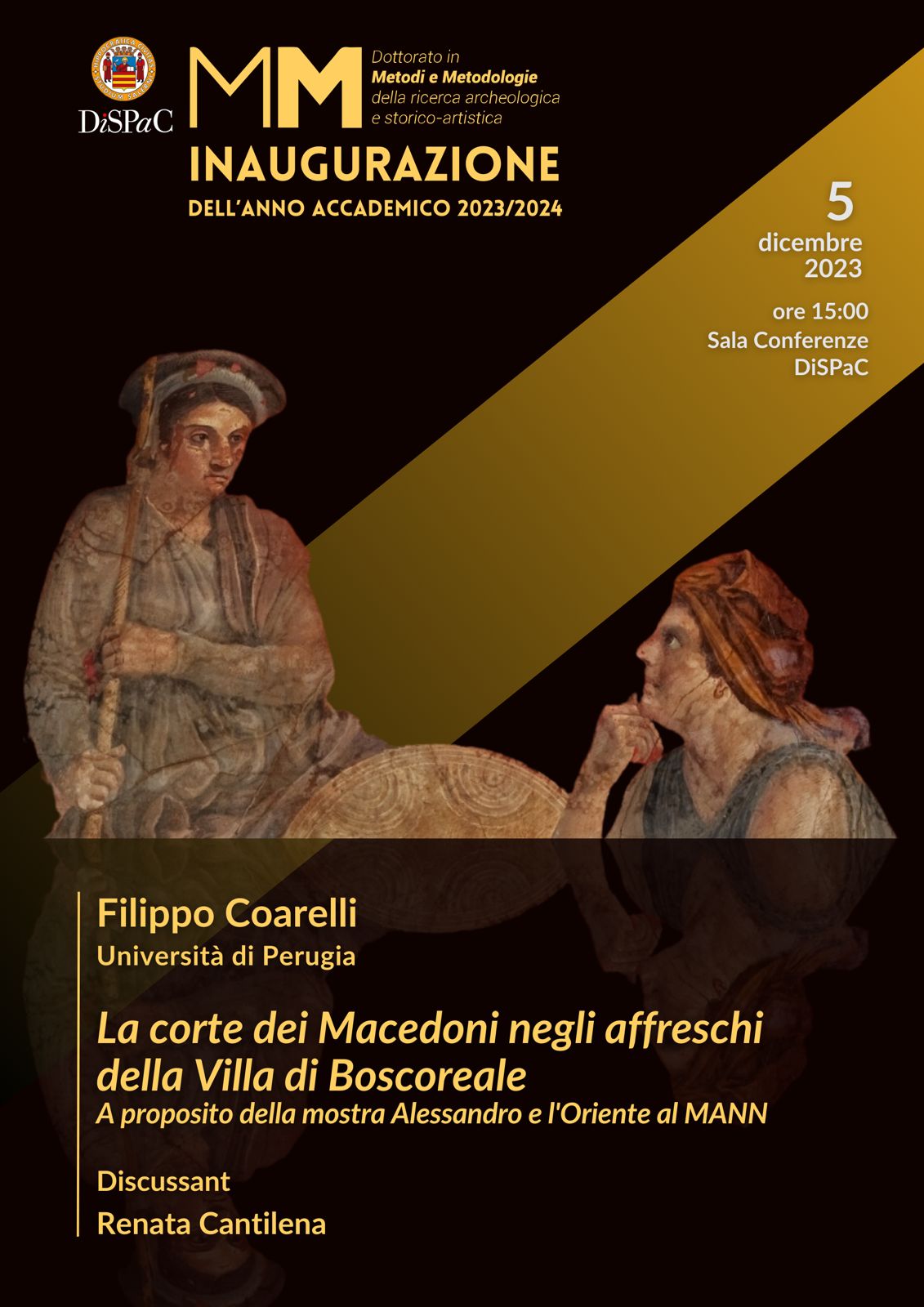

Inaugurazione Anno Accademico 2023 2024

La corte dei Macedoni negli affreschi della Villa di Boscoreale

A proposito della mostra Alessandro e l’Oriente al MANN

Mercoledì 5 dicembre 2023 h 15.00-17.00, Sala Conferenze Dispac

Filippo Coarelli, Università di Perugia

Discussant Renata Cantilena

1 CFU

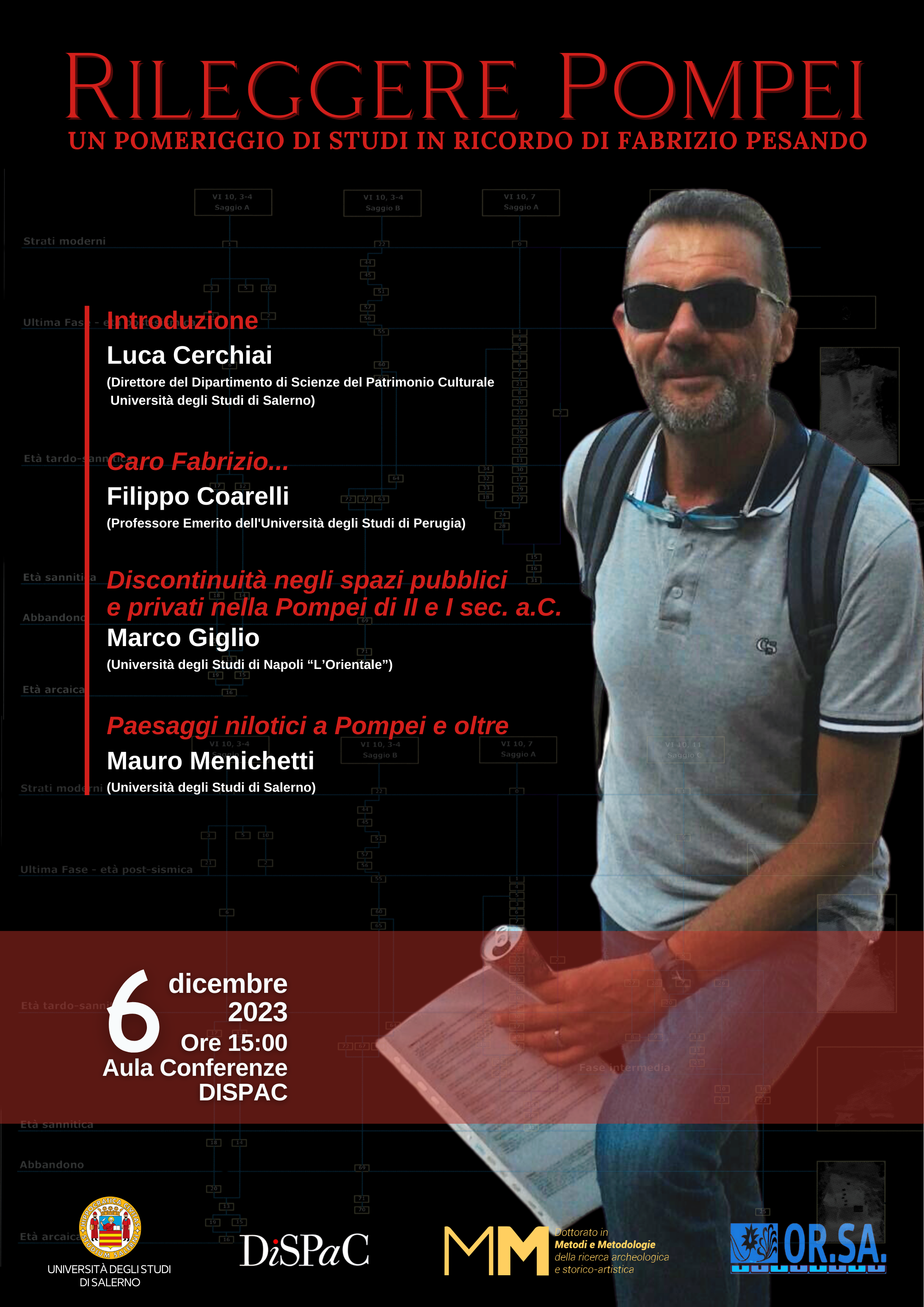

Inaugurazione Anno Accademico 2023 2024

Rileggere Pompei. Un pomeriggio di studi in ricordo di Fabrizio Pesando

Mercoledì 6 dicembre 2023 h 15.00, Sala Conferenze Dispac

– Introduzione

Luca Cerchiai – Direttore del Dipartimento di Scienze del Patrimonio- Università degli Studi di Salerno

– Caro Fabrizio…

Filippo Coarelli – Professore Emerito dell’Università degli Studi di Perugia

– Discontinuità negli spazi pubblici e privati nella Pompei di II e I sec. a.C.

Marco Giglio – Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”

– Paesaggi nilotici a Pompei e oltre

Mauro Menichetti – Università degli Studi di Salerno

1 CFU

Fabrizio Pesando ha insegnato archeologia e storia dell’arte romana all’Università Orientale di Napoli. Studioso rigoroso e attento, ha pubblicato numerosi volumi e saggi e ha diretto dal 2009 la rivista internazionale Vesuviana, dove sono stati pubblicati contributi sulle più recenti scoperte archeologiche compiute a Pompei. E proprio alla importante attività di ricerca che l’archeologo, prematuramente scomparso lo scorso agosto, ha condotto a Pompei, dove nel 2021 con Massimo Osanna e Luana Toniolo ha curato l’allestimento dell’antiquarium del Parco archeologico, è dedicato questo pomeriggio di riflessione e di ricordo da parte di docenti e studiosi che hanno avuto modo di essere nel corso degli anni interlocutori e compagni di strada di Pesando.

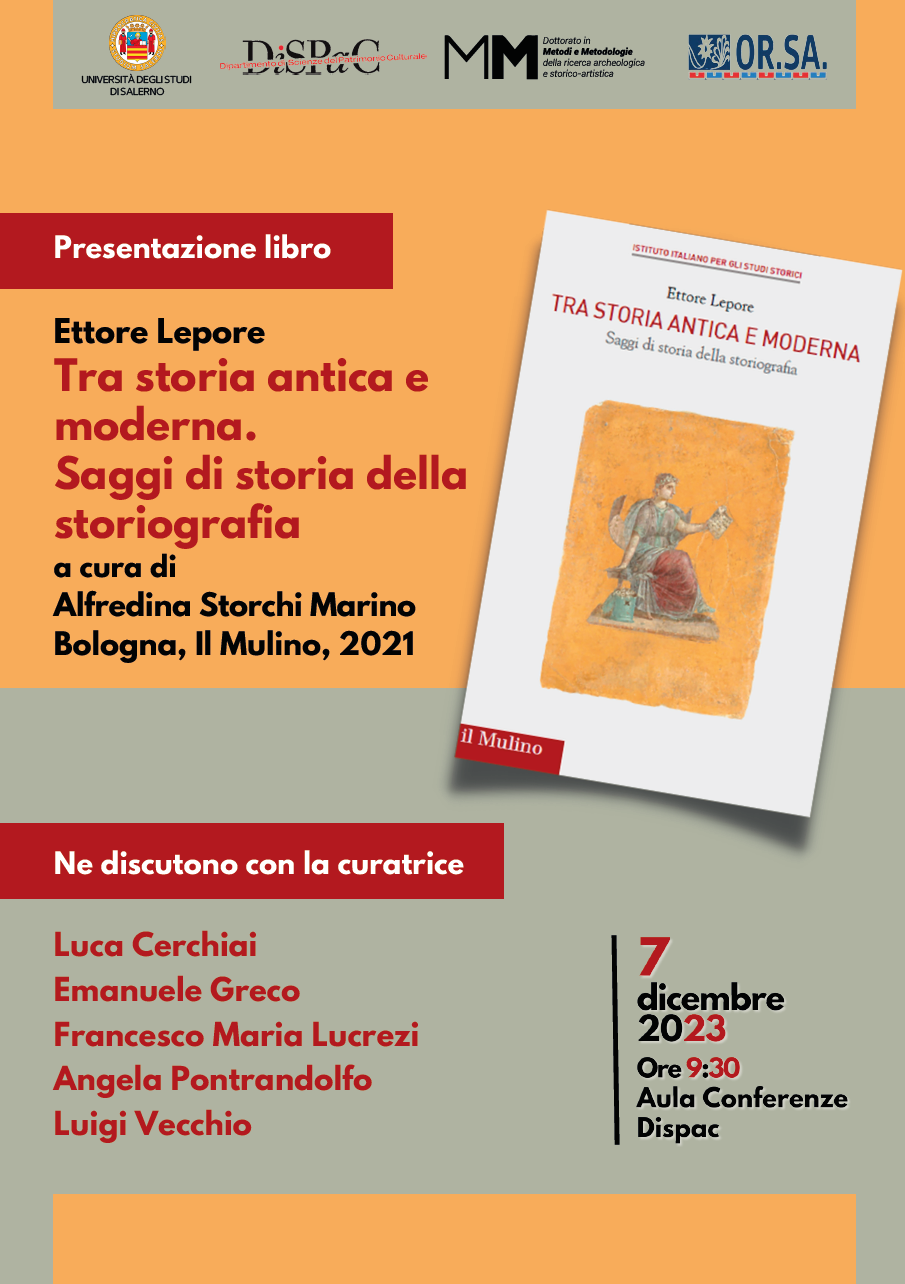

Inaugurazione Anno Accademico 2023 2024

Presentazione del libro di Ettore Lepore, Tra storia antica e moderna. Saggi di storia della storiografia, a cura di Alfredina Storchi Marino, Bologna, Il Mulino, 2021

Giovedì 7 dicembre 2023 h 9.30, Sala Conferenze Dispac

Ne discutono con la curatrice Luca Cerchiai, Emanuele Greco, Francesco Maria Lucrezi, Angela Pontrandolfo, Luigi Vecchio.

1 CFU

Tra storia antica e moderna è una raccolta di saggi di Ettore Lepore, editi tra il 1956 e il 1990, progettata dallo stesso Lepore, come documenta un suo appunto del 1989, relativo all’indice di un volume che avrebbe dovuto contenere scritti di carattere storiografico.

L’edizione è stata curata da Alfredina Storchi Marino, professore di Storia Romana presso l’Università Federico II di Napoli, allieva di Ettore Lepore.

Ettore Lepore (Napoli, 3 luglio 1924 – 24 marzo 1990) ha insegnato presso le Università di Bari prima (1956-66) e poi di Napoli (dal 1966 fino alla scomparsa) Storia greca e Storia romana, ma anche Storia della storiografia, nella piena convinzione dello stretto legame tra ricerca storica e ricerca storiografica.

Tra i più autorevoli e innovativi studiosi di Storia antica, ha rivolto la sua attenzione in particolare alle tematiche riguardanti la colonizzazione greca, alla Magna Grecia, al rapporto tra Greci e non-Greci, alla Campania romana, alla società romano-italica tra repubblica e principato, agli studi di storia economica e sociale, sempre in vivo confronto con l’archeologia.

Tra i suoi studi più significativi vanno segnalate le monografie Il princeps ciceroniano e gli ideali politici della tarda repubblica (Napoli, 1954) e Ricerche sull’antico Epiro (Napoli, 1962); i saggi La vita politica e sociale (in Storia di Napoli, I, Napoli 1967, 139-371) e Città-stato e movimenti coloniali: struttura economica e dinamica sociale (In Storia e civiltà dei Greci, I, Milano 1978, 183-253), nonché quelli contenuti in Storia di Roma II/1 (Torino 1990, 737-758; 857-883): La crisi della nobilitas: fra reazione e riforma e Il pensiero politico romano del I secolo); le raccolte Origini e strutture della Campania antica (Bologna, 1989); Colonie greche dell’Occidente antico (Roma, 1989); Le colonie degli antichi e dei moderni (con M.I. Finley, Roma, 2000); La Grande Grèce. Aspects et problèmes d’une ‘colonisation’ ancienne (Napoli 2000).

Eventi passati

Emperors, patriarchs and people in Hagia Sophia: 532-1453

Giovedì 19 Ottobre h 15.00-17.00, Aula dei Consigli DISPAC

Stephanos Efthymiadis, Prof. Ordinario in Hellenic Studies

Open University of Cyprus, Program in Hellenic Culture

Discussant Francesca Dell’Acqua

1 CFU

Hagia Sophia, the monument-symbol of Byzantium and its civilization, has handed down to the modern world a vibrant legacy, still visible and enjoyed by visitors, artists, and researchers alike. The most spectacular achievement of Justinian’s building program, it came to be known as the Great Church, exerting a tremendous appeal to both Byzantines and foreigners. It comes as no surprise that Hagia Sophia had received much attention in literature, both Byzantine and modern, from the very moment of its creation onward. On the one hand, the splendour of its architectural design, iconography, and decoration triggered the composition of rhetorical descriptions (ekphraseis) varying at length. On the other hand, its location at the heart of Constantinople by the palace, the patriarchate, and the hippodrome and its role in imperial ceremonies, Church ritual, and daily life explain its attestation in a wealth of Byzantine sources, especially historical ones.

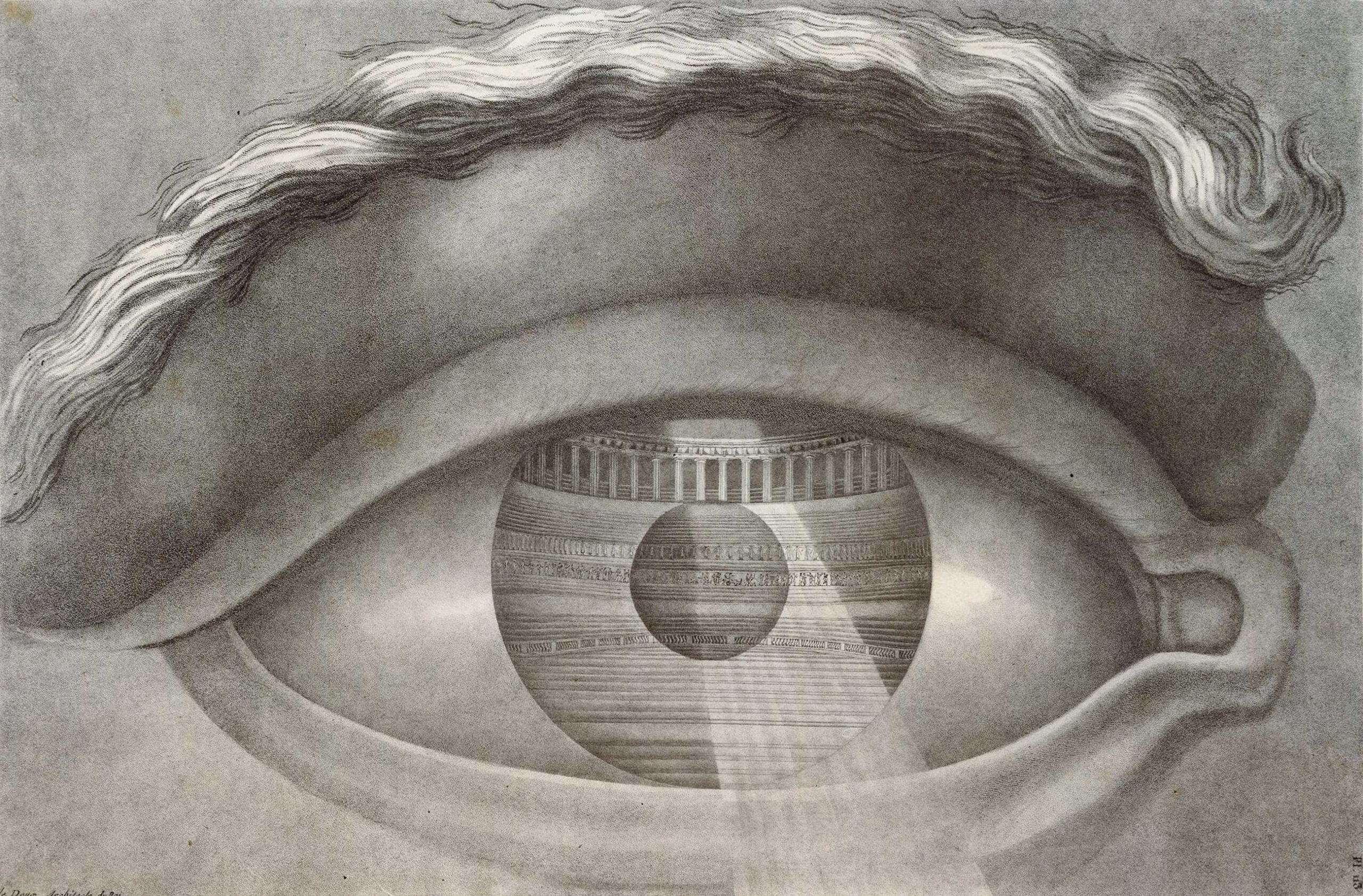

Visione, sfera, atmosfera. Pensiero della luce e spazio teatrale (XVIII-XXI sec.)

Lunedì 26 giugno 2023, ore 15:00 – Aula dei Consigli DISPAC ( I piano, edificio B)

Cristina Grazioli, Università di Padova

Discussant Isabella Innamorati

1 CFU

Il seminario si propone di far dialogare diverse accezioni, concezioni e incarnazioni della figura ‘sferica’, nel contesto delle pratiche e delle riflessioni sulla scena.

L’ipotesi alla base del contributo è che contemporaneamente all’affermazione del modello di Teatro all’italiana esista una direttrice che, insieme alla ricerca di una semplificazione dell’apparato scenotecnico e all’appello alla luce atmosferica, propone, secondo diverse modalità, soluzioni connotate dalla linea curva e dalla forma sferica, diversamente dalla ‘scatola’ scenica segnata da linee ortogonali tipica del modello dominante (all’italiana), che ha improntato la nostra forma mentis in merito al luogo teatrale. In generale la tipologia ‘sferica’ (o emisferica) risponde alla ricerca sulla percezione di ‘infinito’ e di sconfinamento dello sguardo oltre la cornice (del quadro scenico e del campo visivo implicato).

Questa ipotesi trova significative consonanze con le categorie relative al ‘cubo’ e alla ‘sfera’ sintetizzate da Étienne Souriau (Le cube et la sphère, 1948).

Le riflessioni sul motivo della sfera non possono prescindere dalle sue implicazioni ‘atmosferiche’, cioè implicano la sua coniugazione all’idea di uno spazio pervaso di luce, impalpabile eppure riconducibile a quella precisa forma volumetrica (forma spaziale e mentale); un vuoto riempito da una massa di luce. Una concezione dello spazio ampiamente presente nella sperimentazione teatrale e nelle riforme di inizio Novecento, della quale si possono rinvenire anticipazioni rilevanti sin dalla metà del Settecento.

Questa direttrice ‘alternativa’ o minoritaria sembra trovare profondo respiro in diversi fenomeni delle arti, visive e performative, del nostro tempo, declinata sulle cadenze di un pensiero ecologico e di quanto ho altrove definito ‘Teatro botanico’, ripensando al contempo la posizione antropocentrica della nostra tradizione culturale (assimilabile in tale contesto alla visione prospettica a fuoco centrale).

Cristina Grazioli è professore associato presso l’Università di Padova dove ha insegnato Storia del teatro e dello spettacolo, Teoria e storia della scenografia, Storia della regia teatrale; attualmente titolare delle cattedre di Storia ed estetica della luce in scena e Teatri di figure: storie ed estetiche.

Le linee di indagine delle sue ricerche si concentrano sui rapporti tra teatro e arti visive, il teatro tedesco di primo Novecento, la storia e le poetiche della marionetta, l’illuminazione teatrale. Ha diretto il gruppo di ricerca del progetto Herla presso la Fondazione Umberto Artioli di Mantova; responsabile scientifica del progetto Atlante Fortuny e attualmente del progetto Dire Luce. Le parole e le cose che illuminano la scena (sciami.direluce.com). Dirige insieme a Véronique Perruchon Lumière de Spectacle (CEAC, Centre d’étude des Arts Contemporains Université de Lille, dove è Membre associée

Tra i suoi studi: Lo specchio grottesco. Marionette e automi nel teatro tedesco del primo ‘900, Esedra, 1999; Luce e ombra. Storia, teorie e pratiche dell’illuminazione teatrale, Laterza, 2008; R.M. Rilke, Scritti sul teatro, Costa & Nolan 1995; Humain-Non humain “Puck. La Marionnette et les autres Arts”, n. 20, 2014 (co-curatrice con Didier Plassard); Dire Luce. Una riflessione a due voci sulla luce in scena, Cuepress 2021 (con Pasquale Mari).

Numerose le collaborazioni a riviste nazionali e internazionali : «Il Castello di Elsinore», «Puck» (Francia), «Maske und Kothurn» (Austria) «Hystrio», «Primafila», Drammaturgia.it, Culture Teatrali, Mimesis Journal, Arabeschi, Acting Archives Review, Revue d’Histoire du Théâtre (F), Moin Moin (BR), Alfabeta, Artribune, Arabeschi, Urdimento (BR), Loutkar (CZ).

È stata Visiting Professor all’Università Sorbonne Nouvelle – Paris III (2009/2010) e all’Università Lille3 (2017/2018); tiene seminari all’Università di Rio de Janeiro (Unirio), di São João del Rei (BR), all’Università Paul Valéry (Montpellier – F), a Paris 3-Sorbonne Nouvelle.

Ha partecipa ad un progetto internazionale su Max Reinhardt (L’Art et la technique à la conquête de l’espace, diretto da Marielle Silhouette, Paris 8).

Membro del comitato scientifico internazionale della “Revue d’Histoire du théâtre”, di “Moin Moin” (BR), del comitato scientifico del network Sciami (tra le fondatrici di Nuovo Teatro Made in Italy), del Conseil scientifique dell’Institut International de la Marionnette di Charleville-Mézière

Orizzonti digitali. Arte tecnologia comunicazione

Martedì 23 maggio 2023 ore 15 – Aula dei Consigli DISPAC (I piano, edificio B)

Ne discutono con Valentino Catricalà -IULM, curator MODAL Gallery at SODA Manchester

Adriana Rispoli, Annabella Esposito Chen Shaoyixuan (dottorande XXXVII ciclo)

Coordinano: Antonella Trotta e Stefania Zuliani

1 CFU

Quello fra arte e tecnologia è un rapporto di lunga data che negli ultimi decenni ha assunto forme e modalità immateriali grazie alle ricerche con cui gli artisti indagano e, talvolta, sovvertono i media che stanno cambiando le nostre società. Particolare attenzione verrà data ad alcuni questioni cruciali e oggi molto discusse – una per tutti, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale – e ad alcune pratiche come il game engine, con l’obiettivo di evidenziare come questi nuovi ambiti di ricerca intersechino non solo i diversi percorsi della storia dell’arte ma anche le pratiche curatoriali e di comunicazione dei beni culturali, legandosi ai temi di dibattito più attuali e brucianti quali la definizione di antropocene, la sostenibilità, il nuovo umanesimo.

Valentino Catricalà è studioso e curatore d’arte contemporanea. Attualmente è curatore della MODAL Gallery alla SODA di Manchester e lecturer presso l’Università IULM.

Ha scritto diversi libri, fra i quali The Artist as Inventor (Rowman & Littlefield, 2021); co-edited with Sean Cubitt, Art in the Age of Ubiquitous Media (VCS-Visual Cultural Studies, Mimesis, 2022). Per il Ministero degli Esteri ha scritto Arte e tecnologia del terzo millennio (Electa-Quaderni della Farnesina 2019). Cura, insieme a Luigi Maccallini, la rubrica arte e innovazione per WIRED Italia.

L’Antico e il disegno. Dinamiche del collezionismo a Roma e a Napoli tra Sette e Ottocento.

Mercoledì 24 maggio 2023 ore 14.00 – Aula dei Consigli DISPAC (I piano, edificio B)

Ne discutono con Maria Celeste Cola – Centro di studi sulla cultura e l’immagine di Roma

Anna D’Ambrosio,Micaela Lujan Capone e Marianna Craba (dottorande XXXVII ciclo)

Coordinano: Adriano Amendola, Loredana Lorizzo e Antonella Trotta

1 CFU

L’Antico e il disegno. Dinamiche del collezionismo a Roma e a Napoli tra Sette e Ottocento

L’uscita a Dresda, nel 1755, dei Pensieri sull’imitazione di Winckelmann in cui il celebre archeologo affermava che “l’unica possibilità per noi, di divenire grandi, e, se possibile, inimitabili, è l’imitazione degli antichi” coincideva con un rinnovato interesse per lo studio dell’antichità classica che avrebbe dato vita, nel giro di poco, all’elaborazione di un nuovo linguaggio artistico. Dopo gli studi memorabili di Giovanni Pietro Bellori, Pietro Sante Bartoli e le raccolte dei grandi eruditi legati alla corte di Papa Albani, l’antico era reinventato da nuove generazioni di artisti che tornavano a guardare, osservare e disegnare con i propri occhi. L’intervento si propone di mettere a fuoco il ruolo centrale del disegno dall’antico tra Napoli e Roma nella seconda metà del Settecento quando schiere di pittori italiani e stranieri disegnarono senza sosta dal vero centinaia di opere antiche. Fogli sparsi, intere cartelle e taccuini, confluiti nelle più prestigiose collezioni di grafica o rimaste negli studi degli artisti, servirono a dare nuovo impulso all’Antico che orientò in maniera totalizzante il gusto artistico, dalla decorazione di interni -con sviluppi sorprendenti in Europa e in Inghilterra grazie al lavoro di Robert e James Adam- al collezionismo di studio e diletto arrivando fino alle grandi raccolte degli archeologi di inizio Novecento e alla straordinaria visione di Rodolfo Lanciani.

Maria Celeste Cola

dottore di ricerca in storia dell’arte presso l’Università di Roma “La Sapienza” dove ha insegnato Storia dell’Arte moderna, si occupa di storia del collezionismo e di committenza artistica con particolare riferimento a Roma tra Sei e Settecento.

Tra i suoi temi di ricerca sono anche i rapporti artistici e culturali tra l’Italia, Roma in particolare, e l’Inghilterra e il ruolo del mercato dell’arte, approfonditi soprattutto all’interno del progetto London and the emergence of a European Art Market (c. 1780-1820) diretto dalla National Gallery e dal Getty Reserach Institute.

Dal 2007 partecipa all’attività di ricerca dell’Institut européen d’histoire de la République des Lettres- Respublica Literaria e in particolare ai progetti (Incisi in Roma. Le succès artistiques des modéles anciens dans le gravures entre XVIème et XVIIIème e Tradition, invention, migration de l’ornement de la Renaissance à l’Age moderne). Dal 2010 al 2015 ha partecipato inoltre al progetto Display of Art in Roman Palaces in the long 17th century del Getty Research Institute diretto da Gail Feigenbaum.

E’ membro del comitato scientifico della rivista “Studi sul Settecento Romano” diretta da Elisa Debenedetti e incaricato di ricerca del Centro di Studi sulla cultura e l’immagine di Roma.

I suoi lavori sono apparsi nelle riviste “Studi sul Settecento Romano”, “Bollettino d’Arte”, “The Burligton Magazine” e nella “Rivista dell’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte”.

Nel 2012 ha pubblicato la monografia Palazzo Valentini a Roma. La committenza Zambeccari, Boncompagni, Bonelli tra Cinquecento e Settecento, Roma 2012 (Gangemi editore) e nel 2018 I Ruspoli. L’ascesa di una famiglia a Roma e la creazione artistica tra Barocco e Neoclassico (De Luca editori d’Arte). Sono in corso di pubblicazione la monografia La Galleria di Palazzo Borghese. Capolavoro del Barocco romano e Il principe e il suo artista. Il carteggio di Francesco Maria Ruspoli e Francesco Corallo 1704-1707.

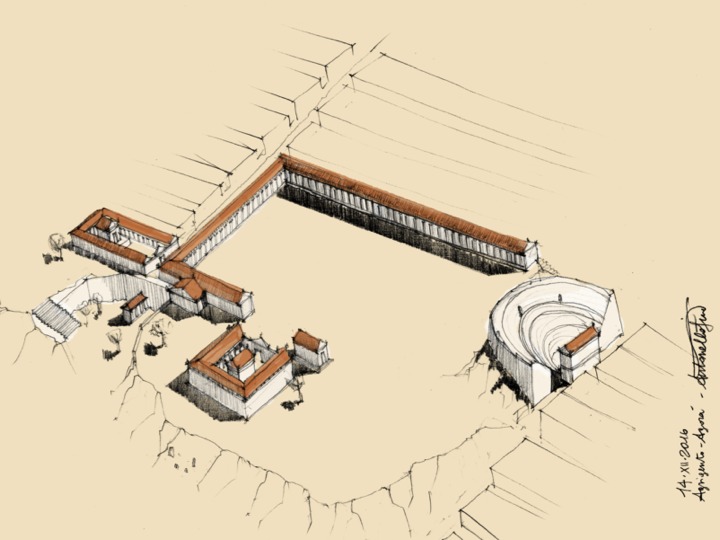

Spazio pubblico e aree sacre: problemi di metodo

Giovedì 25 maggio 2023 ore 10.00 – Aula dei Consigli DISPAC (I piano, edificio B)

Ne discutono con Antonella Pautasso -CNR Catania e Luigi Maria Caliò -Università degli Studi di Catania

Christian Siani, Elisa D’Angelo e Andra Cucino (dottorandi XXXVII ciclo)

Coordinano: Antonia Serritella e Fausto Longo

1 CFU

Luigi Maria Caliò è professore Associato di Archeologia Classica presso l’Università degli Studi di Catania. Ha condotto scavi in numerosi siti dell’Italia e della Grecia ed è impegnato in diversi campi di ricerca: cultura materiale del mondo antico, con particolare riguardo alla ceramica e ai metalli, urbanistica e storia. Si è occupato anche di analisi dei fenomeni antropici nel mondo antico con taglio antropologico, del significato dell’architettura all’interno del mondo greco e in particolare ellenistico, dell’analisi iconologica delle immagini con particolare riguardo al II secolo d.C., dell’oreficeria antica e beni di lusso, fortificazioni e sistemi fortificati del mondo antico. I risultati della ricerca sono stati divulgati in pubblicazioni in italiano, inglese e albanese e in numerosi convegni a cui ha partecipato come relatore in Italia e all’estero. È autore di 8 monografie e di circa 200 altri articoli stampati.

La agorai ellenistiche tra Egeo e Sicilia. Modelli di analisi tra polis e basileia.

La definizione degli spazi agorali in età ellenistica diventa più complessa. Sempre di più le agorai accolgono funzioni che non appartengono dalla polis diventando il luogo dell’interazione tra le strutture politiche e amministrative della città e il basileus. Le nuove agorai si dotano di nuovi spazi inediti, come gli edifici teatrali, che servono a gestire nuove tipologie di eventi pubblici in cui la polis si rappresenta di fronte a se stessa e di fronte al potere reale.

Paesaggi e contesti funerari: problemi di metodo

Giovedì 25 maggio 2023 ore 14.00 – Aula dei Consigli DISPAC (I piano, edificio B)

Ne discutono con Matteo D’Acunto – Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”

Francesco Nitti e Lorenzo Radaelli (dottorandi XXXVII ciclo)

Coordinano: Alfonso Santoriello e Luca Cerchiai

1 CFU

Matteo D’Acunto è professore Associato di Archeologia Classica (L-Ant/07) presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, con abilitazione per la prima fascia. Insegna Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Archeologia della Magna Grecia ai corsi di laurea in archeologia triennale e magistrale, nonché Archeologia e Storia dell’Arte Greca presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici interateneo delle Università di Salerno e “L’Orientale”. È direttore della rivista di fascia A “AION Annali di Archeologia e Storia Antica” dell’Università L’Orientale. Dirige la missione archeologica a Cuma, su concessione dal Ministero della Cultura, ed è responsabile del progetto di studio e di pubblicazione della necropoli di Ialysos (Rodi). Specialista dell’archeologia del mondo greco, soprattutto del periodo alto-arcaico e arcaico (X-V sec. a.C.), ha concentrato i propri interessi scientifici sull’architettura, la scultura, la ceramica e l’iconografia, soprattutto di Creta, delle Cicladi, di Rodi e di Atene, nonché sulla colonizzazione greca dell’Italia meridionale, con particolare riferimento a Cuma e a Pithekoussai. È autore di una monografia sull’Olpe Chigi (De Gruyter 2013) e di una sulla necropoli di Ialysos di epoca geometrica (Scuola Archeologica Italiana di Atene 2020); è curatore di diversi volumi, tra cui quello sullo Scudo di Achille (Pisa 2009), quello sui Profumi nelle società antiche (Paestum 2012) e quello sui Sistemi di regimentazione delle acque in età arcaica (2020). È autore di numerosi articoli, pubblicati in italiano, in inglese e in francese, molti dei quali su riviste di fascia A, e ha al suo attivo l’organizzazione e la partecipazione a convegni internazionali.

Per la ricostruzione dei processi iniziali della colonizzazione greca in Occidente risulta di particolare interesse lo studio delle necropoli. In particolare, quella di Pithekoussai scavata da Buchner assieme a Ridgway, rimasta largamente inedita, ha grandi potenzialità per la possibilità di mettere a sistema le stratigrafie relative dei singoli family plots con lo studio della ceramica e degli altri oggetti di corredo. Ciò consente uno studio crono-tipologico, funzionale alla ricostruzione dei meccanismi di sviluppo della necropoli e quindi dell’insediamento di Pithekoussai, soprattutto nel momento del suo floruit, tra la metà dell’VIII e gli inizi del VII secolo a.C. Notevole interesse assume il confronto tra il settore inedito della necropoli e quello già pubblicato, evidenziandone eventuali specificità e novità nella ricostruzione della società pithecusana, attraverso il filtro metaforico dell’ideologia funeraria. La discussione mira a far emergere le potenzialità della ricerca per l’arricchimento del quadro di conoscenze su Pithekoussai.

Di grande interesse sono le ricerche di carattere territoriale che mirano a inserire i siti nel sistema più ampio del loro territorio di riferimento; in particolare quelle relative ai paesaggi delle acque, attraverso l’esame delle risorse idriche e delle connesse problematiche ambientali, aridità, gestione idrica, impaludamenti etc., offrono numerosi spunti di riflessione, soprattutto quando gli studi sono indirizzati alle dinamiche di interazione tra uomo e ambiente e alle trasformazioni del paesaggio nel corso delle diverse epoche storiche. La discussione che ne deriva può far emergere quali metodi e metodologie di ricerca possano portare all’illustrazione dei fenomeni legati agli aspetti delle acque in un comprensorio territoriale e in diacronia.

Santuari d’Epiro. Paesaggi del sacro alla periferia nord-occidentale della Grecia

Giovedì 27 aprile 2023, ore 10:00 – Aula dei Consigli DISPAC ( I piano, edificio B) e piattaforma Teams

Lorenzo Mancini (Ministero della Cultura)

Discussant Antonia Serritella

1 CFU

Epeiros, il “continente”, fino all’inizio dell’epoca classica è un termine puramente geografico che indica l’estensione della terraferma antistante a Corcira e alle isole Ionie, indefinita e priva di confini precisi. Il punto di vista è quello, marittimo, dei naviganti e dei coloni che in epoca arcaica frequentavano le coste dell’estremo nord-ovest della Grecia, al confine con l’Illiria meridionale. È solo dal IV sec. a.C. che il termine si avvia ad assumere un’accezione etnica e politica che asseconda il processo di autodefinizione degli ethne – Molossi, Tesproti e Caoni – stanziati tra il golfo di Ambracia a sud e i monti Acrocerauni a nord: popoli che, nonostante l’etichetta di “barbari” con i quali la storiografia atenocentrica li ha talvolta identificati, partecipano al variegato mosaico dell’Hellenikon. Secondo Pausania, alla sua epoca, due cose erano ancora degne di essere viste in quelle lontane contrade: il santuario di Zeus a Dodona e la palude Acherusia creata dal fiume Acheronte, presunto modello dell’idronimia dell’Ade omerico. Al di là di questi due capisaldi topografici – il primo ampiamente noto, il secondo legato indissolubilmente alla memoria dell’oracolo dei morti (nekyomanteion) e al problema della sua realtà archeologica – il paesaggio sacro dell’Epiro rivela caratteri interessanti e a tratti originali: primo fra tutti, la tardiva definizione architettonica degli spazi del culto, che anche a Dodona non sembra anteriore alla fine dell’epoca classica e segna il discrimine fra i santuari degli ethne e quelli legati alla proiezione coloniale corinzio-corcirese. A partire da questi elementi, con un punto di vista preferenziale sull’evoluzione dell’architettura di culto, si cercherà di delineare una storia dei paesaggi sacri d’Epiro fra la loro genesi e l’ingresso della regione nell’orbita di Roma.

Lorenzo Mancini si è formato all’Università di Bologna, dove ha conseguito il titolo di dottore di ricerca, e presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene, con una borsa di perfezionamento sull’architettura cultuale tardo-classica ed ellenistica dell’Epiro. Funzionario Archeologo del Ministero della Cultura, fino al 2022 è stato curatore della sezione greca e di quella riguardante le popolazioni indigene della Puglia del Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Durante il suo periodo tarantino ha contribuito all’organizzazione di convegni, giornate di studi e mostre, in Italia e all’estero, ed è attualmente coordinatore scientifico per il progetto di rinnovamento del percorso espositivo del MArTA. Da gennaio 2023 è Funzionario Archeologo presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino con competenza territoriale sull’alta Irpinia, sulla valle dell’Irno e sull’alta valle del Sele e con l’incarico di direttore del Museo e del Parco Archeologico Urbano dell’antica Volcei a Buccino. Autore di un gran numero di contributi in riviste, volumi miscellanei e atti di convegni, ha recentemente pubblicato una monografia dal titolo Edilizia di culto presso gli ethne dell’Epiro. Architettura e paesaggi del sacro alla periferia nord-occidentale della Grecia.

Oggetti affascinanti, soggetti affascinati nell’arte medievale. L’altro come soggetto e gli sguardi intrecciati nello specchio

Lunedì 27 marzo 2023 , ore 15 – Aula 13 e piattaforma Teams

Prof. Gerardo Boto Varela – Departament d’Història i Història de l’Art – Università di Girona

Discussant Francesca Dell’Acqua

1 CFU

L’autoritratto, elaborato per mezzo di uno specchio, è inteso come immagine della propria identità, così che lo sguardo del soggetto rappresentativo e lo sguardo dipinto sull’oggetto rappresentato sono pensati come lo stesso, confermazione l’uno dell’altro. Ma lo specchio è un oggetto e colui che vi appare è un altro, malgrado sia il proprio riflesso d’uno. Tra il XV e il XVII secoli troviamo esempi che ci permettono di iniziare a sviluppare una riflessione elementare sulla questione. Tuttavia, la questione dell’alterità è stata enunciata, forse in modo unidirezionale, come la proiezione del proprio sguardo sulle espressioni culturali (tra cui le immagini) degli altri.

Questa struttura mentale che separa soggetto e oggetto è di origine cartesiana. Diversi autori, in una linea fenomenologica, ci invitano a considerare che questa differenza non è così netta. In realtà, quando pensiamo ed enunciamo l’alterità, apriamo la possibilità di relazionarci con gli altri e le loro espressioni culturali a partire dalla nostra soggettività. È proprio la nostra soggettività che ci permette di attribuire nuovi significati a queste opere. L’altro e le sue opere sono inevitabilmente reinterpretati a partire dai nostri presupposti, su cui basiamo una visione della realtà.

L’arte medievale offre diversi esempi in cui i limiti tra il protagonista che pensa l’opera di un altro e il contenuto di quell’opera pensata sono sfumati, proprio a causa dell’attribuzione soggettiva di nuovi significati. La possibilità di integrare, riutilizzare o risignificare un’opera d’arte esprime la continuità – negando così la discontinuità – tra il soggetto con la sua identità, le opere degli altri e il mondo in cui questo incontro avviene.

L’alterità è un’affermazione epifanica, perché è solo quando l’altro appare che si verifica la possibilità e il desiderio di dialogare con le opere degli altri, per dare più spessore e prestigio alle proprie.

Gerardo BOTO VARELA è professore associato di Arte Medievale presso l’Università di Girona, ricercatore principale del gruppo di ricerca internazionale TEMPLA, direttore scientifico della rivista Codex Aquilarensis. Revista de Arte Medieval e co-direttore della conferenza internazionale annuale Ars Mediaevalis. Le sue ricerche si concentrano sugli argomenti spaziali, pittorici e liturgici dell’architettura spagnola dal X al XIII secolo, nonché sulle tombe dinastiche e sulla cultura commemorativa nell’Iberia medievale. È membro della Societat Catalana d’Estudis Liturgics e membro del consiglio scientifico del Campus Condorcet-Campus des Arts et Humanités de la Région de Paris.

Dal regno di León alla Sicilia. Le arti ai tempi di Elvira e Ruggero II (1100-1154): presunta alterità visiva ed esotismo

Martedì 28 marzo 2023, ore 15 – Aula 13 e piattaforma Teams

José Alberto Moráis Morán – Universidad de León

Discussant Francesca Dell’Acqua

1 CFU

Il seminario analizza le arti patrocinate dai reali ispanici, in particolare dal re Alfonso VI (1040-1109) e dalla figlia Elvira (1103-1135), moglie del futuro re di Sicilia, Ruggero II (1095-1154), con la quale si sposò probabilmente nell’anno 1117.

Le arti prodotte in quei decenni nelle città di León e Toledo erano strettamente legate all’arte di Cordova e del resto di Al-Andalus, in un fenomeno di contatto con l’Islam paragonabile a quello documentato nell’intero bacino tirrenico, da Salerno alla Basilicata e la Calabria, da Palermo a Cefalù.

L’obiettivo principale è quello di confrontare sia gli orizzonti artistici che i rapporti tra l’arte mediterranea medievale con León e la Castiglia, durante il periodo romanico, ponendo particolare enfasi sull’uso storiografico dei concetti di arte “esotica”, l’eredità islamica dei cristiani l’arte e le arti degli “altri” e la sua validità nella ricerca recente. Tutti questi obiettivi verranno analizzati sulla base della figura della regina di Sicilia, Elvira.

José Alberto Moráis Morán

Dottore in Storia dell’Arte (2010), Master in Pensiero e Cultura Europea (2010), Master in Ricerca in Antropologia (2015).

È stato professore all’Università dell’Estremadura (Spagna) (2010-2014), alla Pontificia Università Cattolica di Valparaíso (Cile) (2014-2017) ed è attualmente professore associato di arte medievale all’Università di León (Spagna).

È membro dell’Istituto di Studi Medievali dell’Università di Lisbona (Portogallo) e dell’Istituto di Studi Medievali dell’Università di León.

La sua ricerca si concentra sull’arte romanica, le sue fonti classiche e la commitenza delle arti nei secoli gotici.

La critica istituzionale rivista

Giovedì 30 marzo 2023, ore 15 – Aula 13 e piattaforma Teams

Seminario a cura di Francesco Vitale e Stefania Zuliani

In occasione della pubblicazione del volume di Stefano Taccone, La critica istituzionale. Il nome e la cosa, edizioni Ombre corte, Verona 2022-

Sarà presente l’autore.

1 CFU

Il seminario proporrà una riflessione sulla storia e sull’attualità dell’esperienza della “critica istituzionale”. Più che una tendenza o una scuola, l’istitutional critique si offre come un metodo di intervento artistico e un esercizio teorico che dalla generazione dei “fondatori” (Buren, Haacke, Broodhaers, Ascher, fra gli altri) si spinge fino al presente trovando nel corso degli anni lettori attenti tra cui Hal Foster e Benjamin Buchloch. L’incontro si lega alla pubblicazione del volume di Stefano Taccone La critica istituzionale. Il nome e la cosa , originato dalla tesi di dottorato in MeM dell’autore. Lo studioso ha ricostruito con attenzione le varie e discordanti opinioni circa la critica istituzionale, le sue fasi, i suoi protagonisti, il suo oggetto, la sua valenza politica e la sua stessa identità. Il saggio, edito per Ombre Corte, è stato stampato con il contributo del Dottorato.

Stefano Taccone (1981), dottore di ricerca in Metodi e metodologie della ricerca archeologica e storico-artistica, è attualmente docente di Storia dell’arte alle superiori. Tra le sue ultime pubblicazioni: la monografia La cooperazione dell’arte (Iod, 2020), il romanzo Sertuccio (Iod, 2020) e la silloge poetica Sciogliete le rime (Campanotto, 2023). Per Ombre Corte: La radicalità dell’avanguardia (2017) e la cura di Contro l’infelicità. L’Internazionale Situazionista e la sua attualità (2014).

Il romanico non muore mai. Il medioevo dei giganti e quello dei nani

Mercoledì 25 gennaio 2023, ore 10,30 -12,30 Aula 13 DISPAC

Fulvio Cervini (Università di Firenze)

Discussant Maddalena Vaccaro (Università di Salerno)

1 CFU

Quante volte abbiamo sentito dire: “ma così si torna al medioevo!”, lasciando intendere che si prepara un pericoloso regresso, un nuovo oscurantismo, una rinnovata barbarie. Il medioevo è al tempo stesso altro da noi e familiare a noi, ma soprattutto un serbatoio di situazioni, personaggi, forme e modelli che dipendono in larga misura non da un a conoscenza filologica del medioevo vero, ma da stereotipi postmedievali, non di rado otto o novecenteschi. Questi falsi medioevi persistono anche nel senso comune con cui vengono rivisitati monumenti e immagini, a volte sottoposti a processi di arbitraria attualizzazione, a volte fraintesi, banalizzati, addirittura distorti. In verità quel che manchiamo spesso di chiederci è cosa si intenda per arte medievale. Si propone dunque una riflessione che parta da qualche luogo comune per approdare a punti di vista sull’arte medievale approssimati, per quanto possibile, a quelli medievali, pur nella consapevolezza della distanza che da essi ci separa. L’obiettivo è far emergere un medioevo policentrico, dalle molte anime, che tuttavia non poteva non rispettare un’eredità del passato, secondo la nota figura dei nani sulle spalle dei giganti. Ma al tempo stesso anche noi, per comprendere l’eredità medievale in tutta la sua carica espressiva, dobbiamo saper interpretare il ruolo dei nani arrampicati.

Nato a Sanremo nel 1964, Fulvio Cervini è docente ordinario di Storia dell’arte medievale e Tutela dei Beni Culturali all’Università di Firenze.. Dal maggio 1999 all’ottobre 2005 è stato storico dell’arte direttore nella Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico del Piemonte, dove si è occupato fra l’altro di tutela territoriale delle Province di Alessandria e di Verbania, e ha ricoperto l’incarico di direttore dell’Armeria Reale in Torino (2001-2005). Dal 2002 al 2005 è stato docente a contratto di Storia comparata dell’arte dei paesi europei presso l’Università di Pisa. Ha presieduto la Consulta Universitaria Nazionale per la Storia dell’Arte nel triennio 2018-2021. Siede nel Consiglio di Amministrazione delle Gallerie degli Uffizi. Tra le sue pubblicazioni, i volumi I portali della Cattedrale di Genova e il gotico europeo (Firenze, 1993), Il Candelabro Trivulzio (Cinisello Balsamo, 2000), Liguria romanica (Milano, 2002), La pietra e la croce. Cantieri medievali tra le Alpi e il Mediterraneo (Ventimiglia, 2005), Tesi e malintesi. Piccolo dizionario ad uso dei laureandi (Pisa, 2012); La prospettiva di Brunelleschi. Quaranta buone ragioni per studiare l’arte medievale (Poggio a Caiano 2016). Ha curato recentemente le mostre Milleduecento (Matelica, 2018), Alessandria scolpita (Alessandria, 2018-19) e Federico da Montefeltro e Gubbio (Gubbio, 2022, in collaborazione con altri studiosi).

Gli scavi al grande tumulo di Verghina: tra archeologia politica e identità

Mercoledì 25 gennaio 2023, ore 14,30 Aula 12 DISPAC

Ludovico Rebaudo (Università di Udine)

Discussant Angela Pontrandolfo (Università di Salerno)

1 CFU

La scoperta delle tombe reali del Grande Tumulo di Vergina nel 1976-1978 è stato uno dei grandi eventi dell’archeologia novecentesca a livello globale. La tradizione di studio che ne è seguita presenta tre peculiarità: 1) una lettura ufficiale, centrata sull’identificazione della Tomba II con la sepoltura di Filippo II, che le autorità macedoni considerano definitiva e non discutibile; 2) la pubblicazione solo parziale dei materiali archeologici e dei dati di scavo; 3) alcune evidenti connessioni con la politica estera greca degli anni settanta e ottanta. La lezione consiste in un esame critico delle evidenze disponibili per una proposta di lettura complessiva, archeologica e storica, del contesto del Grande Tumulo.

Ludovico Rebaudo, professore Associato di Archeologia Classica all’Università di Udine, si è fromato alla Scuola Normale Superiore e ha proseguito i suoi studi in Germania (Monaco di Baviera, Heidelberg) e all’ Ecole Normale Superieure di Parigi. Negli ultimi anni si occupa prevalentemente di ceramica attica e magnogreca e della scultura greca e magnogreca (in particolare: Porticello; Riace; la Lupa capitolina; collezioni ceramiche dei Civici Musei di Trieste). In questi ambiti la sua attenzione è rivolta prima di tutto al recupero dei materiali di archivio e all’interpretazione critica dei contesti. I suoi interessi sono anche rivolti al ruolo dell’archeologia classica, in particolare della scultura antica, nella cultura dell’Otto e del Novecento e all’uso dei monumenti antichi come insegne identitarie locali e all’impiego dei monumenti e della statuaria antica in epoca fascista.